di Francesca Ghezzani

Con dieci racconti visionari e sapientemente costruiti,

Arturo Caissut – nella vita Ingegnere Biomedico - ci porta nella dimensione più

affascinante della fantascienza, quella che oltre a ipotizzare il domani offre

l’opportunità della riflessione per l'implicita correlazione con l’oggi.

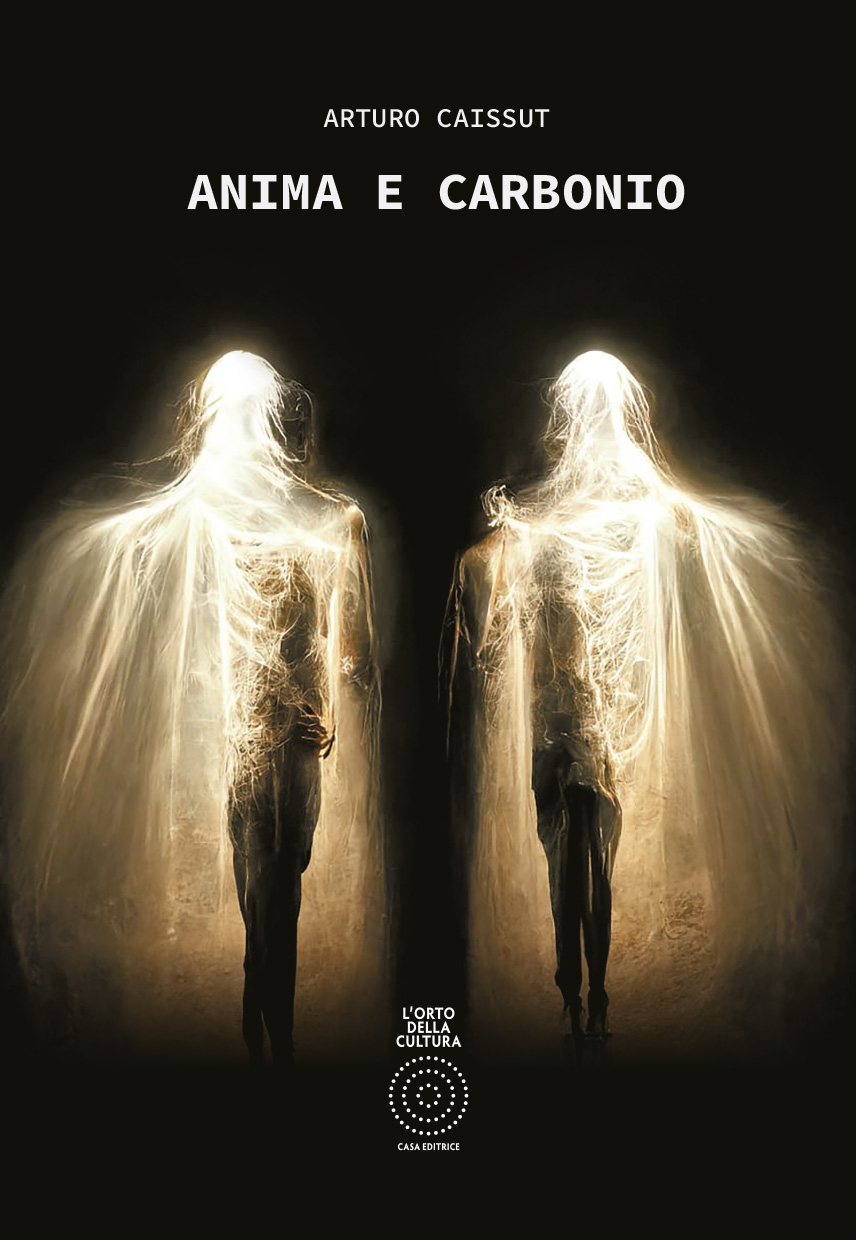

Anima e carbonio è una raccolta che dal titolo va alla sua sostanza: racconti che trovano sede al confine tra la tecnologia e la coscienza morale e, in ultima analisi, nella materia prima della vita.

Arturo, il protagonista è l’essere umano in epoche disumanizzate. Cosa

si nasconde dietro questo apparente ossimoro?

Credo che tutto parta da una considerazione: siamo una specie

formidabile, il nostro cervello (per quanto ne sappiamo) è l’unica entità

nell’Universo in grado di definire sé stessa. È questa capacità a renderci

umani? Non saprei: di sicuro possediamo un insieme di caratteristiche difficili

da circoscrivere che ci rendono quello che siamo. E penso sia altrettanto

sicuro che in modo figurato o letterale sia possibile perdere alcune di queste

caratteristiche: se smettessimo di provare emozioni ad esempio saremmo ancora

umani? E se costruissimo una macchina tanto avanzata da riuscire a farlo,

avremmo creato un altro essere umano? In quel caso che ne sarebbe di noi? Ho

provato a giocare un po’ con questi e altri interrogativi sul significato della

parola Umanità, spostando il punto focale nel futuro sia per avere più libertà

creativa che per tentare di fare una cosa che è tipica di un certo tipo di

fantascienza: provare timidamente a lanciare dei moniti, indicare alcune strade

possibili e dire “Meglio se cerchiamo di non andare da quella parte, la

destinazione potrebbe non piacerci.”

L’intelligenza artificiale: crisi o opportunità a tuo avviso?

Sono un po’ di parte, avendo lavorato per tanti anni con l’automazione,

l’AI e tematiche affini, però credo che si tratti innanzitutto di una grande

opportunità: sempre più compiti possono essere delegati a surrogati

tecnologici, cosa che implica lasciare più tempo libero a noi per essere

creativi, sognare, inventare. Certo, la paura diffusa di vedersi togliere il

lavoro da una macchina è comprensibile: tutto dipende da quanto saremo bravi e

forse virtuosi a livello sociale e manageriale nell’assicurarci che la

disponibilità di questi strumenti non diventi una leva per indebolire i diritti

dei lavoratori. L’altra paura diffusa relativa all’AI, quella che esploro

anch’io in alcuni punti della mia raccolta, ovvero l’idea per cui prima o poi

le macchine debbano farci estinguere, a mio avviso è meno giustificata. Proprio

ieri ho conseguito un master in Filosofia della Scienza con una tesina che

parlava di questo: ho analizzato la percezione di robot e AI da parte del

pubblico attraverso uno studio di opere di cultura popolare (classici della

letteratura, dell’animazione, del cinema). L’idea che mi sono fatto è che

proiettiamo sulle macchine gli istinti più distruttivi della nostra specie: sospettiamo

che una qualche AI sufficientemente avanzata debba per forza volerci sterminare

perché è quello che noi faremmo al suo posto. Fin dal primo uso documentato

della parola “robot” in letteratura l’esito immaginato dall’autore è stato lo

stesso: ribellione delle macchine, guerra, genocidio. Era il 1920, di lì a

breve avremmo dimostrato per l’ennesima volta che non ci servono robot per

ammazzarci a vicenda.

Troviamo annunciate apocalissi. Quale rimane l’interrogativo più grande

dell’uomo?

Senza ombra di cinismo e con grande serenità: l’Apocalisse prima o poi

arriverà, nel senso che un giorno lontano (speriamo molto) la nostra specie

cesserà di esistere. Potremo prolungare la nostra permanenza sulla Terra

preservandone l’equilibrio, potremo prolungarla nell’Universo se riusciremo a

espanderci oltre il nostro sistema solare per tempo, però prima o poi non ci

saremo più. Questo non è un bene né un male, è semplicemente un fatto. Detto

questo, a mio avviso la domanda più importante è questa: cosa possiamo fare per

rendere migliore possibile il tempo che rimane alla nostra specie? Credo che

ognuno debba trovare la propria risposta, non è necessario essere santi o

filantropi: basta pensare ai nostri figli, nipoti o pronipoti, in senso

letterale o figurato, e pensare a come vorremmo essere ricordati da loro. La

vita umana è breve, quella della nostra specie sarà ancora lunga: se mi

dicessero che morirò domani correrei a piantare un albero di ciliegio in

qualche giardino. Io non lo vedrò fiorire ma qualcuno sì, e magari per quel

qualcuno quell’albero sarà importante.

Scienza e arte: dove trovano il punto di incontro secondo la tua esperienza e formazione?

Si intersecano continuamente: per quanto bello sia il mito romantico del

genio ispirato che non ha bisogno di regole, la realtà è che ogni disciplina

artistica di regole ne ha eccome, specie quelle non scritte, ed è lì che di

solito si trova la scienza. La matematica, ad esempio, è alla base della musica

ma è centrale anche nell’arte pittorica o nella scultura. In paesi come il

nostro si tende a creare una contrapposizione un po’ artificiale tra scienza e

arte già sui banchi di scuola e a mio avviso questo è un peccato: chissà quanti

grandi artisti ci stiamo perdendo tra i ragazzi che pensano che studiare materie

tecniche sia l’unica cosa importante da fare, e chissà quanti contributi

scientifici potremmo avere da ragazzi che in questo momento frequentano il liceo

artistico: le contaminazioni tra discipline diverse sono importantissime e

andrebbero incentivate. Io personalmente ho sempre cercato di seguire entrambe

le spinte: ho studiato Ingegneria ma ho sempre coltivato la scrittura, e credo

che le due cose si siano supportate a vicenda.

In chiusura, cosa

dovremmo imparare dal passato per vivere meglio il presente e progettare il

futuro?

Credo che il passato dia sostanzialmente tre tipi di lezioni: “non rifare

questa cosa”, “rifai questa cosa”, “la prossima volta che farai questa cosa

prima fai questo”. È una suddivisione un po’ semplicistica ma penso che ci

siamo capiti: possiamo imparare dai nostri errori o imparare dai nostri

successi, e la stessa cosa la possiamo fare con gli errori e i successi altrui.

È facile limitarsi agli errori e scoraggiarsi: l’Umanità ha fatto tante cose

tremende e tante altre ne farà, ed è necessario averne memoria per non

ricascarci. Allo stesso tempo, e forse con intensità ancora maggiore, non

dobbiamo cessare di lasciarci ispirare dai grandi del passato ma anche dai

piccoli del passato, anche da noi stessi se è il caso. Forse la grande lezione

del passato è questa: ricollegandomi alla prima risposta, siamo una specie

formidabile, abbiamo la possibilità di fare molto di buono e molto di cattivo.

Sta a noi tenerlo sempre presente.